Jugend in der Krise? Eine kritische Einordnung.

Datum

5. Januar 2023

Schlagwörter

Hilfesystem Jugend Krise Sozialisation

Die ProJuventute meldet, dass im Jahr 2022 die Beratungen zum Thema Angst bei der Telefon- und Onlineberatung «147» um 30 Prozent zugenommen haben. In Zürich wird ein Ausbau des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Angebots bekannt gegeben. Noch vor der kompletten Umsetzung werden schon weitere Massnahmen in Aussicht gestellt. Kurz darauf gibt das Ambulatorium der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bern bekannt, dass aufgrund der Warteliste von 12 bis 18 Monaten ein Aufnahmestopp erlassen wurde. Fast täglich hören wir von Zuspitzungen bei der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen.

Dass Engpässe und Kapazitätsprobleme schon länger ein Thema sind, nimmt man dabei weniger stark wahr. Institutionen im Umfeld von Kindheit und Jugend weisen jedoch schon länger darauf hin, dass die Angebote stark ausgelastet sind und das Personal belastet ist. Heime, Kliniken, Schulen und Beratungsstellen klagen über einen ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Es fehlt an Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Sozialarbeitenden wie auch an Therapeutinnen und Therapeuten.

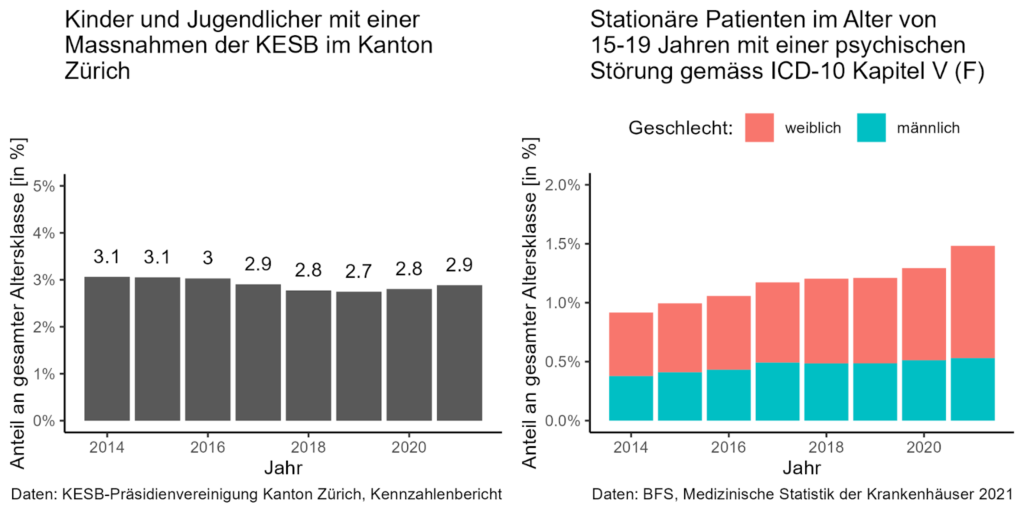

Wir sehen seit einigen Jahren einen Anstieg bei diversen psychiatrischen Diagnosen im Kindes- und Jugendalter. Auch die Anzahl Hospitalisationen von Kindern und Jugendlichen in psychiatrischen Kliniken steigt (vgl. Bundesamt für Statistik, 2021). Andere Indikatoren wiederum lassen die Situation weniger dramatisch erscheinen. Beispielsweise blieb die Anzahl der durch die KESB angeordneten Massnahmen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren stabil (vgl. KESB Kanton Zürich, 2022).

Auch bei der Belastung der Schule sehen wir widersprüchliche Hinweise. Auf der einen Seite scheint es in den letzten Jahren einen nur leichten Anstieg an sogenannten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu geben (vgl. u.a. Lustig, 2019), umgekehrt berichten Lehrkräfte von Überforderung und einer starken Zunahme der Belastung. Ähnliche Muster finden wir auch in Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird über eine Zunahme der Belastung berichtet, während die Fallzahlen stabil bleiben (ausgenommen eines mancherorts beobachteten COVID-19-Effekts).

Wenn wir nach den Ursachen dieser Zuspitzung suchen, wird die Situation uneindeutig und diffus. Es wird ein komplexes Bild verschiedener Faktoren gezeichnet. Es werden die global wirkenden Krisen, die zunehmenden Anforderungen der Leistungsgesellschaft, die Entgrenzung in Zusammenhang mit der Digitalisierung jugendlicher Lebenswelten, eine Zunahme an Heterogenität in den Schulen wie auch weitere gesellschaftliche Entwicklungen als Ursachen diskutiert. Häufig wird auch eine Zunahme der Komplexität der Fälle beklagt.

Jugend in der Krise?

In der medialen Berichterstattung dominiert zuweilen ein alarmistisches Bild der Jugend. So suggeriert ein Titel wie «Jugend am Limit – Wie raus aus dem Krisenmodus?» (SRF/Einstein vom 22. Dezember 2022), dass es der Jugend grundsätzlich ‘schlecht’ gehen würde. Trotz der schon länger bekannten und nicht wegzudiskutierenden Zunahme an Stressoren (vgl. u.a. Knittel et al., 2015), ist die Jugend als Ganzes sicher nicht grundsätzlich in einem Krisenmodus.

Selbstverständlich ist Jugend als psychosoziales Moratorium geprägt von herausfordernden Entwicklungsaufgaben sowie grösseren und kleineren Krisen. Die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben ist in den letzten Jahrzehnten herausfordernder geworden (Hurrelmann & Bauer, 2015).

Diese altersüblichen Herausforderungen von problematischen Verläufen zu unterscheiden, ist auch für Fachpersonen nicht immer leicht. Teilweise lässt sich erst im Nachhinein oder gar nicht sagen, wie gravierend und gross der langfristige Einfluss ist. Diese Ambivalenz ist geradezu typisch für die Jugendphase. Letztendlich gibt es keine klare Grenze zwischen problematischen Verläufen auf der einen und alterstypischen Herausforderungen auf der anderen Seite, die es zu bewältigen gilt und die für die Entwicklung notwendig sind.

In dieser Ambivalenz und Unsicherheit benötigen Jugendliche stabile und verlässliche Bezugspersonen. Dies können aus verschiedenen Gründen nicht immer die Eltern, andere Verwandte oder Bekannte sein. Es braucht verlässliche Lehrpersonen, Jugendarbeitende, Sozialpädagog:innen, Therapeut:innen und Polizist:innen. Diese müssen ein Verständnis für Jugendliche und ihre Lebenssituation aufbringen können.

Es ist daher nicht hilfreich, wenn sich diese Personen mehr mit sich selbst und ihrer Überforderung beschäftigen müssen.

Zuviel Komplexität

Es fällt auf, dass der eigene Beitrag der Institutionen an der aktuellen Situation kaum je öffentlich thematisiert wird. Dabei findet Kindheit und Jugend massgeblich im Spannungsfeld der unterschiedlichsten Institutionen statt. Diese haben direkt und in Wechselwirkung zueinander einen grossen Einfluss auf die Aufwachsbedingungen von Kindern und Jugendlichen. Es sollte daher mehr als naheliegend sein, auch in der institutionellen Rahmung von Kindheit und Jugend nach Ursachen für diese Entwicklung zu suchen.

Die Komplexität der Institutionen im Umfeld von Kindheit und Jugend ist hoch. Wir haben unterschiedlichste Akteure, die wiederum gegenüber unterschiedlichen staatlichen Ebenen und Organen mit ihrer je eigenen politischen Logik rechenschaftspflichtig sind. Es gibt anordnende Behörden und Gerichte, durch- und umsetzende Verwaltungseinheiten sowie unzählige Organisationen, die privatwirtschaftlich organisiert sind und von unterschiedlichen staatlichen Stellen nach unterschiedlichen Logiken finanziert werden.

Mit jedem Problem werden weitere Stellen geschaffen. Die Ausdifferenzierung und Spezialisierung nimmt immer weiter zu. Die Komplexität steigt.

Mit jedem neu aufkommenden oder entdeckten Problem wird in diesem Geflecht eine oder mehrere weitere Stellen geschaffen. Diese tragen wiederum zu einer noch grösseren Komplexität des Gesamtsystems bei. Auch innerhalb der Institutionen nimmt die Ausdifferenzierung und Spezialisierung weiter zu, was sowohl im Betrieb selbst, wie auch im Austausch mit anderen Institutionen zu einer weiteren Zunahme der Involvierten führt.

In Anbetracht dessen ist es fast schon verwunderlich, dass die Institutionen alles in allem eine gute und gelungene Kindheit und Jugend ermöglichen.

Ordnung statt Hilfe

Ein viel zu grosser Teil der Ressourcen fliesst (längst nicht nur im klinischen Kontext) in eine immer exaktere Diagnostik. Leider dient sie nur zu häufig primär der Feststellung eines vermeintlich objektiven Hilfe- oder Handlungsbedarfs. Die Not und das Problem alleine reicht nicht, um Unterstützung zu erhalten, eine passende Diagnose ist vielfach Voraussetzung.

Dem pädagogischen Ziel von mehr Inklusion und einem Abbau einer kategorisierender Bewertung von Einzelnen steht der Wunsch nach exakten Diagnosen und Einordnung gegenüber. Die Hoffnung, das Problem damit besser fassen zu können und der eigenen Ohnmacht etwas entgegenzusetzen, ist weit verbreitet.

Dem pädagogischen Ziel von mehr Inklusion und einem Abbau kategorisierender Bewertung von Einzelnen steht der Wunsch nach exakten Diagnosen und Einordnung gegenüber.

Diese Fokussierung auf klare Feststellungen und Diagnosen führt zur Individualisierung von Problemen und lässt deren soziale Zusammenhänge in den Hintergrund treten. Ebenso besteht die Gefahr, dass Ressourcen im Umfeld und die vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten zu wenig gesehen werden. Umgekehrt ist es ohne eine klare Diagnose umso schwieriger, die nötige Unterstützung und Hilfe zu bekommen.

Grotesk ist, dass wir heute zwar über äusserst genaue Statistiken zur psychischen Verfasstheit und Gesundheit im Kindes- und Jugendalter verfügen, es jedoch kaum verlässliche Daten zu den Ursachen von Problemlagen gibt. Uns fehlt damit ein Referenzrahmen, um dieses Wissen zur psychischen Verfasstheit und Gesundheit überhaupt richtig einordnen zu können. Es erstaunt daher auch nicht wirklich, dass wir die Ursachen der vermeintlichen Krise der Jugend nur vage benennen können.

Lebensweltorientierung

Unabhängig von institutionellen Hintergründen und Tätigkeitsfelder herrscht unter Fachleuten eine grosse Einigkeit hinsichtlich der grundsätzlich nötigen Stossrichtung bei der Entwicklung von Institutionen und Angeboten der Kindheit und Jugend: Es ist notwendig, dass ein einfacher und früher Zugang zu Unterstützung und Hilfe sichergestellt wird.

Konzeptionell ähneln sich viele Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung. Vielfach lehnen sie sich (zumindest inhaltlich) an den Grundprinzipien der Lebensweltorientierung, wie sie schon sehr lange in der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert werden (vgl. u.a. Thiersch, 2005), an.

Um Niederschwelligkeit und Zugänglichkeit zu erreichen, ist die Verankerung im Alltag der Zielgruppe zentral. Mit wenigen Ausnahmen gilt: Je spezialisierter ein Angebot, desto weniger kann es im Alltag verankert werden. Eine Spezialisierung verspricht jedoch noch immer eine bessere finanzielle Ausstattung und mehr gesellschaftliche Anerkennung. Ein früherer Zugang ist daher nicht ohne grundsätzlichen Wandel der Institutionen im Spannungsfeld von Kindheit und Jugend möglich.

Je spezialisierter ein Angebot, desto weniger kann es im Alltag verankert werden. Eine Spezialisierung verspricht jedoch noch immer eine bessere finanzielle Ausstattung und mehr gesellschaftliche Anerkennung.

Doch nicht nur die Fachinstitutionen sind gefordert. Auch die Gemeinden müssen sich ihrer zentralen Rolle bewusst werden. Alltagsorientierung muss als Teil der kommunalen Aufgaben gedacht werden. Wir sehen jedoch bei den Gemeinden, abgesehen von einigen grösseren Städten und kleineren Pioniergemeinden, kaum Bestreben, die bestehenden Strukturen zu verbessern. Es fehlt sowohl an der nötigen Einsicht, den fachlichen Kompetenzen als auch an der Bereitschaft, die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Ebenso sind die meisten Fachinstitutionen nur beschränkt in der Lage, eine über den Einzelfall hinausgehende Kooperation eingehen zu können. Ihnen fehlt neben dem Verständnis der kommunalen Zusammenhängen und Handlungslogiken nicht selten das entsprechende Mandat.

Wandel ist nötig!

In der Konsequenz sehen wir eine Vielzahl an Vernetzungs- und Kooperationsbemühungen, die ihren Ursprung in der unter Fachleuten unbestrittenen Notwendigkeit der besseren Kooperation haben. Gleichzeitig können diese Bemühungen keinen Wandel herbeiführen, da sie weder die Handlungslogik der Fachinstitutionen noch die der Gemeinden zu verändern vermögen.

Wenn die Institutionen, die Kindheit und Jugend prägen, an ihre Grenzen kommen, dann hat dies auch etwas mit ihnen selbst zu tun. Wir können nicht so tun, als würden wir alles richtig machen. Unsere Institutionen sind träge und können sich nur unzureichend an die gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Während sich andernorts klare Berufsbilder auflösen und durch transdisziplinäres Handeln ersetzt werden, bleiben wir zu oft in Abgrenzung und Standesdenken verhaftet. Nicht zuletzt fördern wir selbst die Zunahme der Komplexität.

Wenn wir angemessene Angebote und Institutionen im Spannungsfeld von Kindheit und Jugend haben wollen, braucht es die Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen. Es wird jedoch nicht schmerzlos möglich sein, mit längst überholten Annahmen und Überzeugungen zu brechen. Wirklich alle sind gefordert.

Quellen

- Bundesamt für Statistik. (2021). Medizinische Statistik der Krankenhäuser. https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1404010100_107/-/px-x-1404010100_107.px/

- Hurrelmann, K., & Bauer, U. (2015). Einführung in die Sozialisationstheorie. Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung. Beltz Verlag.

- KESB Kanton Zürich. (2022). Kennzahlenberichte der KESB-Präsidienvereinigung Kanton Zürich 2014 – 2021. https://kesb-zh.ch/

- Knittel, T., Schneidenbach, T., & Mohr, S. (2015). Zuviel Stress – zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen. Jacobs Foundation.

- Lustig, T. (2019, May 16). Verhaltensauffälligkeiten. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

- Thiersch, H. (2005). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit (6. Auflage). Juventa Verlag.